粟裕赞誉的“好战士”

——红军父亲林魁的烽火人生与革命本色坚守

名片:林魁(1919年11月16日—2001年7月2日),原名林朝亮,浙江省平阳县晓坑乡人。1935年11月,年仅16岁就加入中国工农红军挺进师,自此投身革命洪流,历经土地革命战争、抗日战争、解放战争、抗美援朝战争,为民族独立和人民解放事业奋斗终生。1955年,获国防部颁发的“解放奖章”;1957年,分别获国防部颁发的“三级八一勋章”和“三级独立自由勋章”;1954年获“抗美援朝纪念章”;1958年,被国防部授予大尉军衔,被民政部定为三等甲级伤残。

林魁旧照

父亲参与的战斗有很多,红军时期的浙南游击战,抗日战争时期的赤山大战、界牌战斗、皖南事变战斗、白臼湖战斗、长兴战役、牛首山战役、天目山战役,解放战争时期的莱芜战役、孟良崮战役、兰封战斗等。可以说,他老人家为民族独立和人民解放事业奋斗终生。在此,我们向大家讲述一些关于我父亲在抗日战争和解放战争中的英勇事迹。

苦难童年:红军点燃山里少年革命梦

父亲出身于浙南山区贫苦农家,家中仅有一亩薄田、一间破屋,童年饱尝艰辛苦难。山里一亩田的收成难以养活四口人,父亲六岁时两岁的妹妹被迫送人当童养媳。父亲七岁时,我的奶奶因生活所迫也离开了这个家,父亲幼小的心灵再次受到摧残。从此,年幼的父亲与我爷爷相依为命,小小年纪就跟随我爷爷给地主放羊、种地、砍柴,过着衣不遮体、食不果腹的生活。生活虽然很艰苦,但是爷爷还是节衣缩食送我父亲去读了一年私塾,后来因没钱交学费就不读了。父亲说,小时候从没穿过鞋子,冬天再冷也要出去给地主干活。

1935年秋,红军在平阳一带打土豪、分田地。父亲听大人们说另一座山上的村里来了红军队伍,就找村里的两个小伙伴悄悄前去打听。他们亲眼看到红军战士把地主的账本和地契烧了,把土地分给穷人,还听到红军首长讲话:“红军是穷人的队伍,要打倒国民党和地主反动派,让穷人翻身做主人。”他们连着好几天都去红军所在的村子“听故事”,红军比到村里抓壮丁、打人、骂人的国民党兵好!于是,他们下定了参加红军的决心。

1935年11月的一天,父亲听说红军要转移,就瞒着我爷爷和亲人,悄悄与村里的两个小伙伴一起追随转战的红军挺进师去了。部队首长发现他们后,看着他们年幼瘦小的身体,不同意接收,让他们回家。可是他们就是赖着不回,一直跟着部队走。到吃饭的时候,部队也给他们饭吃,他们就帮着炊事班挑水、劈柴、烧火,就这样跟了3天。第4天,首长对我父亲说,“你也太瘦小了,你跟不上队伍的,回去吧。”父亲一听急得大哭起来说,“我不回去,我就要当红军!”他们坚定的意志打动了首长,就这样,正式成为粟裕和刘英率领的英雄挺进师的红军战士。

父亲参加红军后,被国民党知道了。国民党将我爷爷仅有的一间破屋烧毁了,从此,爷爷就在地主家打长工,住在地主装饲料的草棚里。虽然父亲所在的部队在家乡附近活动,但是他从未回过家,也不敢写信,怕国民党发现。直至1938年,父亲随队北上抗日出发前,才写了一封信给我爷爷,说是在外面做小买卖,让爷爷放心。我爷爷直到1945年病故,也没能见到他含辛茹苦养大的儿子。

被国民党烧毁的老房旧址

烽火淬炼:从“小林子”到铁血战士

浙南游击战:粟裕身边的“红小鬼”

父亲参军后,开始在连队当战士。不久,首长看他年龄小、个子也小,但人机灵、还认识字,就派他到教导队学习医护知识。经过2个月培训,父亲被分配到师直属队卫生班,成为粟裕、刘英身边的卫生员。粟裕首长第一次看到他还怜爱地问:“药箱很重啊,你背得动吗?”父亲大声地说:“报告首长,我背得动!”父亲就这样投入了战斗,跟随挺进师在山里打击国民党和地主反动武装,打土豪分田地,发动群众壮大队伍,穿梭在浙南山岭之间开展游击战。

在师部首长身边,父亲得到了粟裕、刘英等首长的悉心教导和培养。后来,为扩大浙闽赣革命斗争的局面,粟裕、刘英首长还经常分开行动,父亲多是跟随粟裕首长的。父亲说,卫生员不仅要做好战场和后方的救护,也要参加军事训练、站岗放哨、执行上级的战斗任务。

游击战中,父亲跟着师部首长们在深山经常是昼伏夜出,冒着枪林弹雨救治伤员。几次遇敌情周旋时,他把药箱往怀里一抱,跟着部队钻进荆棘丛,衣服和身上都被荆棘刺破了,药箱却完好无损。那时的药箱是木头做的,装上医疗救护用品和药,真有点重,但他视药箱如自己的生命。他说:“药箱里装的就是伤病员的命呀,一定不能有损失!”在一次反“围剿”战斗中,看到火线上战友负伤,他不顾一切冲上去,硬是用他瘦弱的身体将受伤的战友背下火线救治。他的机智勇敢受到首长和战友的肯定,大家都夸他是一个不怕死的“红小鬼”。后来首长给他改名为“林魁”,希望他强壮起来,魁梧的身体才能背得动伤员。

闽浙边临时省军区司令部旧址

为了加强闽浙边红军斗争的统一领导,1935年11月,闽浙边临时省军区司令部成立。在游击战阶段,司令部地址不固定。1937年9月,国共达成第二次合作后,红军挺进师走出大山,进驻温州平阳县山门一带。闽浙边临时省军区司令部设在平阳县山门街的龙井禅寺,司令部会议室在二楼,粟裕办公室和卧室就在龙井禅寺的二楼东面,父亲(卫生员)和警卫员、通讯员、司号员等同住在龙井禅寺的西面一楼,首长在二楼可以直接看到他们,有事首长们也会在二楼直接招呼他们。在这里,父亲又能经常看到刘英首长了。刘英首长还亲切地说:“小林子长大了,军事、理论也跟上了,不错!”此后,父亲学习、训练更努力了!司令部还在东边成立了闽浙边抗日救亡干部学校,培养出了很多抗日救亡青年干部。父亲说,在这里的时光,是他参军以来最安稳的一段日子,也是他学习军事技能和军事理论的好时机。

在浙西南艰苦卓绝的3年游击战争中,父亲得到了成长。他跟随部队转战山区,经历了国民党多次重兵“围剿”的生死考验,在首长身边,粟裕的冷静善战、刘英的坚毅果敢、战士们的英勇无畏,都化作他骨血里的革命意志,父亲从“小林子”成长为钢铁战士。1938年初,父亲获调任司令部通信班班长,并光荣地加入了中国共产党。这就是父亲在浙南3年游击战的成长过程。

1992年,父母回到平阳县山门街龙井禅寺。

1992年,父亲到平阳探亲,还专程带着母亲和孩子们前往当年的闽浙边临时省军区司令部(山门街龙井禅寺),再次感受当年住在首长身边的难忘时光,再喝一口“红军井”的水。走进当时的闽浙边抗日救亡干部学校(山门镇小学),在粟裕骨灰敬撒墓碑前,他深深地鞠一躬,哽咽着说:“首长,‘小林子’来看您了!”他给家人讲述当年与首长、战友们朝夕相处、生死与共的3年游击岁月,嘱咐家人要不忘历史,永远听党话、跟党走。

北上抗日:经历了八年抗战生死考验

1937年,抗日战争全面爆发,国共达成共同抵御日本侵略的合作。红军挺进师响应中央号召,编入新四军参与抗战。1938年1月,父亲由师部卫生员改任师部通信班班长,仍在粟裕、刘英身边工作。1938年3月18日,由挺进师改编的新四军全体将士在平阳山门召开誓师大会后,父亲等500将士跟随粟裕出发北上抗日。

红军挺进师纪念碑和北上抗日出征门

1938年3月上旬,改编后的新四军第七团全体将士集中在山门凤岭山坡誓师出发北上抗日,父亲就在这500将士中。

部队到达安徽歙县,整编为新四军第二支队第四团第三营。父亲被编入一线作战连队了。

抗战期间,父亲参加了许多次战斗,如1939年1月7日皖南水阳镇战斗,粟裕首长指挥4个连的兵力连夜奔袭设伏,痛击烧杀抢掠的日本鬼子。战斗激烈到最后与鬼子近身肉搏,恶战3个多小时后,击毙敌人30多人。战斗中,时任排长的父亲缴获5支步枪、200多颗子弹、10多个手榴弹,受到上级首长表扬。1940年赤山战役,缴获了日军大炮和大量枪支,消灭日军130余人。1940年11月界牌战斗中,日军调集了200多名日伪军,突然进犯界牌地区。父亲和战友们采取了“兵分两路、设伏阻击、迂回包抄”的游击战术,打退了日军的多次反扑,毙伤日军40余人,粉碎了敌人的“扫荡”。

在1941年1月的“皖南事变”中,父亲所在部队遭国民党军重创,突围中,他身负重伤与部队走散,历经艰辛才于1942年年底归队!

林魁(后排)与战友

1944年8月23日,父亲所在四十六团和另两个团,在宜兴、长兴、吴兴一带60里长的战线上,对日伪军发动了全面攻势。父亲所在的四十六团负责阻击长兴城内出援之敌。他们趁夜潜入城郊埋伏,城外的战事果然引出了城内之敌,日伪军出动300余人增援,进入四十六团的埋伏圈。团首长一声令下,全团将士火力全开,发起冲锋,围歼了敌人。24日到26日,父亲所在的四十六团在这条战线上又成功歼灭了车渚里的逃窜之敌,与其他参战团共攻破日军25处据点,摧毁碉堡60余座,毙伤敌人100多名,俘虏400多名,缴获大量武器弹药。这场战斗取得了重大胜利,受到新四军首长通电嘉奖。

1945年1月,根据中央军委电令,新四军第一师主力南下与在当地坚持斗争的第十六旅(父亲所在部队)在浙江长兴会合,成立新四军苏浙军区,整编为3个纵队。父亲所在部队编为一纵队,粟裕为司令员,统一指挥江南、浙东部队,军区确定了向东南敌后进军的部署。正当部队积极向敌后挺进之际,国民党顽固派连续调集重兵企图聚歼我军。苏浙军区部队被迫于天目山地区进行了为期5个月的自卫反击作战。父亲当时为连队副政指,在首长统一指挥下,带领战士们在天目山地区运动歼敌,两占新登等地,以退为进,以少胜多。战场冲锋时几度响起“为皖南事变死难烈士报仇”的喊杀声,父亲带着切身的血恨,与指战员们一起如猛虎下山,锐不可当!

父亲曾说:“每次上战场,都做好了牺牲准备,一定要打败日本鬼子!”

皖南事变:突围重伤后的生死归程

1941年1月6日,蒋介石背信弃义发动了震惊中外的“皖南事变”,企图削弱或消灭新四军,遏制共产党的发展壮大。父亲所在部队突遭敌重兵重围,在军长叶挺的指挥下,新四军将士们与敌人血战7天,弹尽粮绝,在敌军火力重压之下,突围部队被打散,新四军伤亡惨重,9000余名新四军将士仅突围出来2000余名。

父亲说,在遭国民党突然伏击后,新四军顽强打了三天三夜,伤亡严重,部队决定突围,在突围前的傍晚召开了连以上干部紧急会议,会议气氛非常凝重,部署突围行动,埋藏了我军重要文件,确定好方位,命令大家要保守秘密,突围成功人员向组织汇报,以保部队重要文件安全并及时取出。

突围中,父亲冒着敌人密集的火力,带着连队战士边打边向预定方向冲。突围行动打了一夜,直到黎明,他们才杀出血路突出重围。这时,全连百余人,死伤过半,突围出来的团首长将部队集中起来要求按突围计划继续北上。在北上的路上,部队遭遇国民党军袭击。在激战中,父亲的小腿和右手臂先后中弹受了重伤,还与突围出来的团连战友失散了。他利用夜色掩护,用自己曾经当卫生员的经验,撕下衣服布条简单给自己的伤口包扎止血后,艰难地继续往北走。

在一个村口,父亲遇到10多位其他团突围出来的战士,就结伴往北面的山间走。走了一夜,天亮了,他们怕被敌人发现,不敢走,就在山里隐蔽了一天。天快黑的时候,他们下山想讨点水和饭吃,就分两组从村子两头进村。父亲这一组7位战友,进村走了不远就遇到国民党军搜捕。他们边打边退,跑进一家院子里,家里没有人,他们关上大门商量下一步怎么办。当时,他们7个人只有6支步枪和父亲的1支手枪,子弹都不多了。这时候,有几位同志对我父亲说:“你腿和右手负伤了,走不快、也打不了枪,你把枪给我们打,你先埋伏隐蔽起来,我们如果能冲出去,到夜里再来找你。”父亲就把手枪和子弹交给一位副排长,他留给父亲一支手榴弹,父亲就藏进屋里一个草堆里了。当时父亲心里想:剩下我一个人了,如果被敌人发现,就用这个手榴弹与他们同归于尽!此时,那几位战友就想用枪托砸开后墙和屋顶突击出去,墙还没打开就听到屋前屋后都响起了枪声,大门被敌人砸开,一群追赶的国民党军就冲了进来。寡不敌众,几位新四军战友被俘了,父亲因藏在草堆里幸没被发现。

战友被抓走后,父亲身体和精神都撑不住了,在连日激战的疲劳、剧烈的伤痛和饥寒交迫下,父亲瘫倒在这草垛中昏迷了一天一夜。清醒后,听到外面安静下来了,确认附近没有敌人后,他强撑起身子趁夜踉踉跄跄走出村子。村外有一个独立的房屋,父亲就轻轻敲开门,见到一位30多岁的老乡,就向他说明了自己的身份,请他帮忙换套便装,以便躲避国民党搜捕、追赶新四军。因为新四军在这一带驻军,军民关系都很好,这位老乡帮我父亲换了便衣,还给父亲弄了饭吃,父亲就趁夜拖着伤腿艰难往北走。走到部队曾经驻扎的村庄,他想起战友史国光就住在本村。史国光曾带父亲去过家里,父亲找到了史国光的家,见到史家父母,说明因伤脱离了部队,问他们有没有战友和部队的消息。史父(史钟锡)说好多天没有儿子的消息,更不知道新四军现在哪里。

因为伤势比较重,我父亲在战友父母的劝说下留在史家养伤,得到了他们精心照料。因当时无药医治,伤口反复化脓感染,父亲就请史家母亲用盐水帮他冲洗。就这样,两个多月后,父亲的枪伤才基本愈合。因为身体虚弱以及失去部队的消息,父亲暂时留在了史家。

为减轻史家负担,也为了生存,父亲主动出去打短工、讨饭,同时打听新四军部队的消息。一次,他在地主家打工时高烧昏迷了,地主叫几个长工把父亲拖出去抛弃于乱坟岗,幸得有一位路过的村民认出这是史家收留的南方人,发现父亲还没死,赶紧去史家报信,史家再次将父亲救回家养病。父亲痊愈后,再次出去给地主打工。在田间,他有空就悄悄给长工们讲红军打仗的故事,后被地主发现告发。老地主的小老婆是穷人家的女儿,设法告知了史家母亲。史家父母想他大儿子是新四军,现在家里又藏了位新四军,国民党一定不会放过他们,便迅速叫我父亲带着他小儿子史才贵逃走,赶紧去找新四军。国民党士兵赶来没抓到我父亲,将史家老父亲抓去关了几天,也问不出话来,将老人家毒打一顿放了回来。因为伤得太重,没几天,可怜的老人家就含恨去世了。

父亲带着史才贵逃出后,一边讨饭一边打听新四军的消息。一天,父亲在帮人挑粪水时,突然在一个小街边遇到一位熟悉的面孔,原来他也是红军挺进师的卫生兵,叫张毅。两人相见分外亲切,父亲急切地问他知道不知道新四军部队在哪里。张毅说他还在新四军,今天是给新四军打前站的,新四军离这里不远了。他给父亲写了个纸条,上面有部队的地址和番号。父亲急切地连夜带着史才贵找部队去了。第二天下午,父亲找到了新四军部队。历经近两年的磨难与寻找,父亲终于重新归队了。父亲喜极而泣,战友们也都为父亲的艰难归来表示热烈迎接,史才贵也如愿参加了新四军。

父亲归队后,编入新四军十六旅四十六团一营一连,因为没有军籍证明,1940年初已任新四军二支队三团三营八连副政治指导员的父亲,此时只有重新当战士,重新扛枪打鬼子。庆幸的是,父亲将他的党员证缝在衣服里,无论多么艰难都没有丢弃,使得父亲的党龄得以延续。父亲凭借过硬的军事和政治素质再次迅速成长,1946年初担任第三野战军六纵队十六师四十六团警卫连连长。幸运的是,父亲再次加入的新四军仍是粟裕领导的部队,在首长和老战友的证明下,父亲的军籍也得以恢复到1935年。

战争年代通信困难,父亲后来才知道,老战友史国光在“皖南事变”中就牺牲了,史才贵后来在战场上也牺牲了。新中国成立后,父亲才得以去看望救过自己性命的史家母亲。他像对待自己的亲生母亲一样,有机会就去看望,还常常书信问候。父亲要求我们长大了也要孝敬史奶奶。

新四军十六旅四十六团是活跃于苏南地区的主力部队,历经多次关键战役,为巩固抗日根据地和反“扫荡”斗争作出重要贡献。父亲随队参加了无数场战斗,为抗日战争的胜利付出了青春与鲜血!

解放战争:三颗牙与一颗初心

解放战争时期,父亲同样参加了很多战斗。1947年2月,在莱芜战役中,父亲时任连长,他们连负责攻打敌人的重要阵地。战斗异常激烈,父亲带领战友们冒着枪林弹雨向前冲,付出了很大的牺牲。战斗中,父亲手臂负伤,但他仍带伤坚持战斗,和战友们用鲜血和生命夺取了敌人的阵地,为我军的进攻扫平了道路。父亲说:“共产党人轻伤不下火线,这已经不知道是第几次负伤了。”

1947年5月孟良崮战役,首长命令父亲所在部队抢占垛庄。接到命令,父亲所在部队连夜急行军120里路。父亲说,急行军时逢山越山、逢水涉水,有的战士因过于疲劳走着走着睡着了还在走。最终,他们以超强的毅力、超强的速度,提前到达垛庄。随后,他们不顾行军疲惫连续作战,趁敌不备突然发起进攻,与敌人展开了激烈的战斗,抢占了要地,切断了敌七十四师的退路,为消灭敌七十四师和孟良崮战役胜利作出重大贡献。

然而,在1948年2月兰封战斗中,父亲经历了生死考验。在冲锋中,父亲不幸身负重伤,一颗子弹从他的左耳下贯入,右口角穿出,打穿了舌头、打掉三颗牙,他当场昏死过去,被发现时,战友们看到他鲜血湿透了棉军装,受伤如此严重,军医都说他活不成了。但是,父亲凭着顽强的生命力,在军医们全力抢救下,昏迷多日的他硬是从鬼门关挣脱了出来。后来,父亲继续在医院住了一个多月才出院,因为原部队已经转战到其他战场了,父亲被分配到豫皖苏第七分区司令部警卫连任连长职务,不久当地就解放了。父亲就投入到剿匪反霸保卫新政权的战斗中。抗美援朝战争爆发后,父亲又投入到征兵、训练、向朝鲜输送兵员等工作中,每项工作都竭尽全力做到最好。

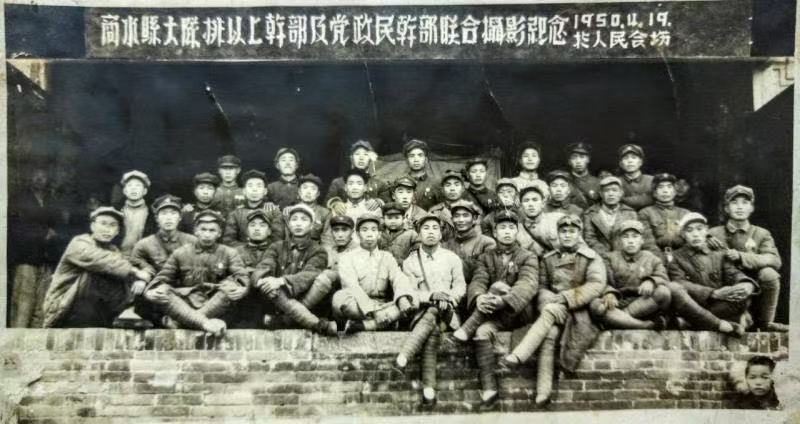

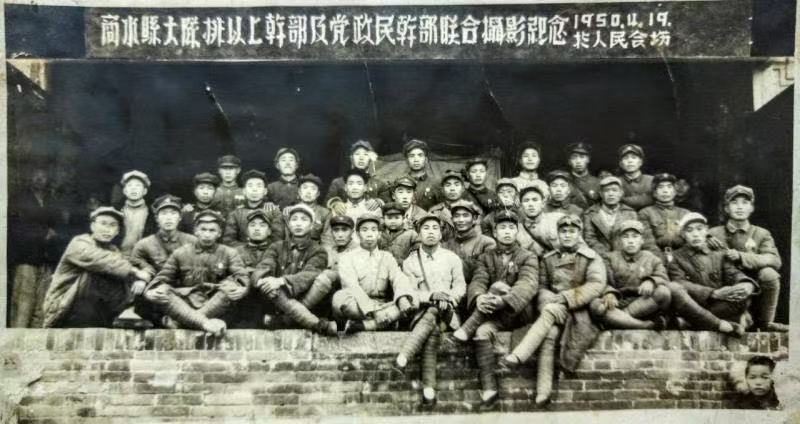

1950年商水县大队排以上干部及党政民干部联合合影留念(前排右三为父亲)

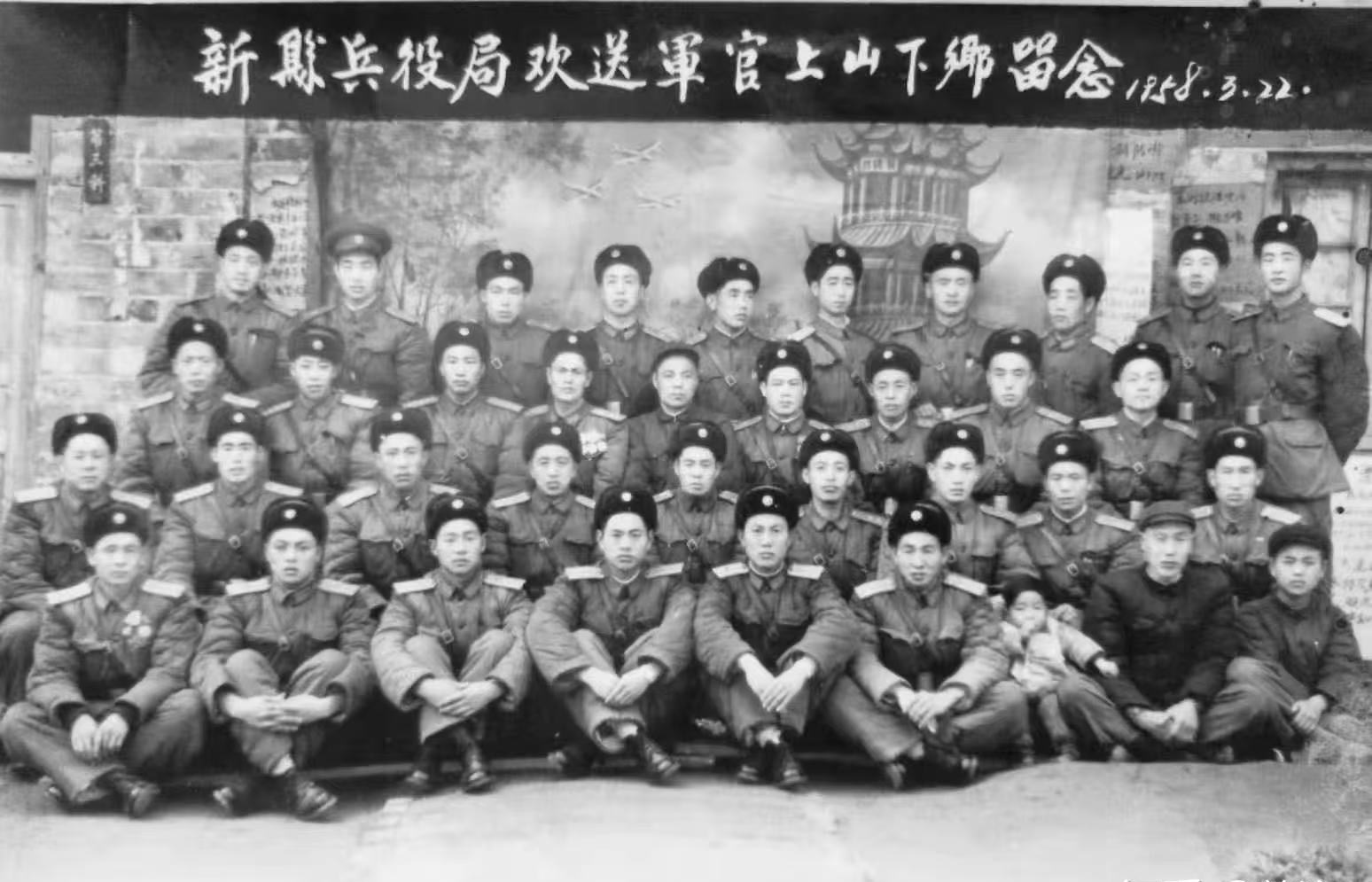

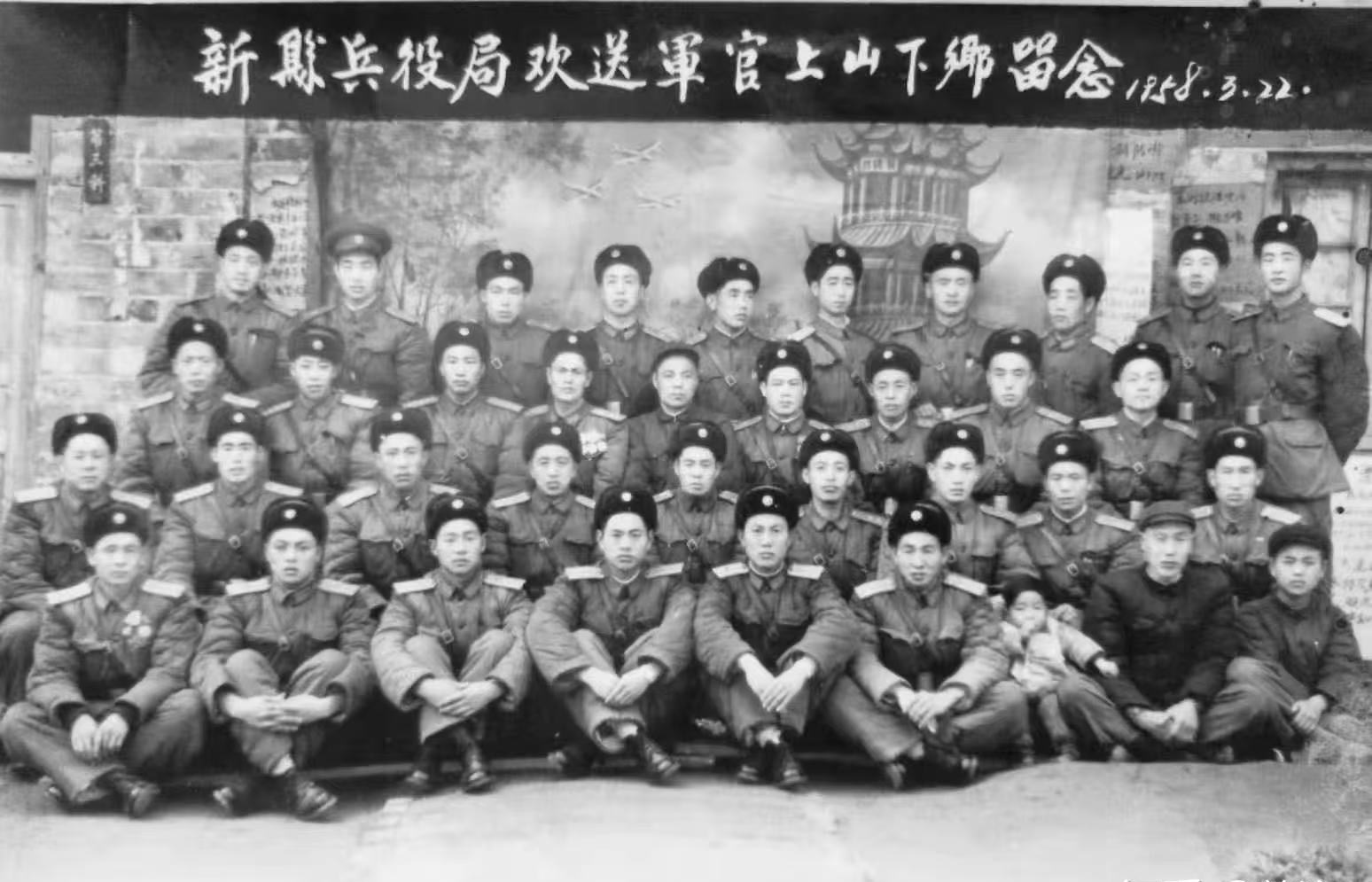

1958年父亲(第三排左四)在河南新县兵役局

父亲15年在战火硝烟中浴血奋战,受伤无数次,都没能使他畏惧和退缩,始终坚守参军时红军首长说的“为穷人翻身做主”的一颗初心,出生入死,父亲的青春在战火里燃烧,意志在炮声中成钢。

父亲(左四)在工厂开展革命教育

父亲历经磨难初心不改,功成身退奋斗不息。他的一生,对革命事业执着追求,是对党忠诚、听党指挥的生动写照。今年是中国人民抗日战争胜利80周年,他的名字和事迹,与无数为中华民族革命事业奋斗、牺牲的先辈一样,值得后人永远铭记。

作者:林永建、林永胜、林霞、林青

转载自浙江党建网